(Cuando una obra envejece más que la Historia)

Ernest Hemingway

Una de las sorpresas que trae consigo el paso del tiempo es comprobar que lo que cambia más profundamente no es el presente ni el futuro, sino el pasado. El presente se mantiene impasible, tercamente, y a lo sumo lo que cambia es su forma externa o (lo que es lo mismo) nuestra percepción suya: ello se debe a que el ser humano es inalterable, en todo tiempo y espacio. En cuanto al futuro, es perseguir viento, arar en el mar, una quimera de la que viven las iglesias, la banca y la política: nadie ha vivido nunca en el futuro. Paradójicamente, sí cambia el pasado. Basta hacer el experimento de volver a un lugar antiguo: podemos encontrarnos algo irreconocible, incluso desbastado.

No es éste el caso que pretendo comentar –ya que lo recuerdo perfectamente-, y sin embargo, ¡cómo ha cambiado!. Hará treinta años que lo leí por primera vez a Hemingway, y hoy al revisitarlo me pareciera que fueran trescientos.

En su tiempo fue una figura que nadaba entre dos aguas. Por una parte, era un modelo para muchos. Lo respetaban personajes exigentes como Faulkner y Piglia, que son como dos polos del arco literario. Pero por otra, era demasiado mundano para que lo tomaran en serio los artistas severos (Borges, por ejemplo, lo aborrecía). Aparecía en las revistas frívolas, se codeaba con estrellas como Picasso y el torero Dominguín, casó varias veces con mujeres que o bien eran ricas o bien eran hermosas. No paraba de viajar de un lado a otro, al punto que no se explicaba de dónde sacaba tiempo para escribir todavía. De hecho, la hacía tan fácil (decían que escribía sus artículos de pie en un bar y medio borracho) que la literatura para él parecía un asunto colateral a lo sumo. Y ya se sabe que los artistas deben obedecer un mandato imperioso que impuso el romanticismo: han de ser infelices, desdichados, miserables.

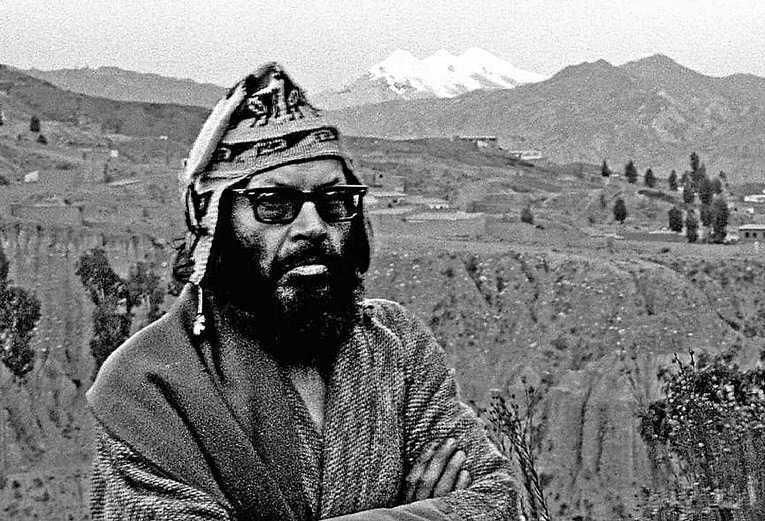

Un escritor capaz de gozar de la vida, mucho más de una vida frenética, es algo que no puede ser: lo dicen todos los fracasados. Y mucho menos si el escritor es mundano. Circulan todavía demasiadas fotografías suyas demasiado llamativas: con un león muerto a sus pies, como pareja de la joven Ava Gardner, en una corrida de toros junto al mítico Antonio Ordóñez, fumando un puro con Fidel Castro cuando aún no era un energúmeno, exhibiendo un pez espada más grande que él, entre muchas otras que lo muestran más como un playboy o un aventurero que como un escritor auténtico. Y sin embargo, aquella mundanidad respondía a un verdadero favor popular, a un amor público, que él simplemente explotaba. Era –casi se diría- una figura moral. La prueba fue el llanto que su suicidio produjo.

Lo he revisitado (Hemingway) con prudencia últimamente, sobre todo sus short stories; formato en que, me parece, siempre dio lo mejor de sí mismo. Y mi sorpresa ha sido mayúscula. ¡Cómo ha cambiado!. Para empezar, la abrumadora mayoría de sus cuentos no pasaría hoy la censura (o la condena al menos). Su temario es totalmente incorrecto. Corridas de toros, cazas de animales, pesca de altura, la guerra, el boxeo profesional, la bebida…todo aquello que en la actualidad y según nuestros cánones sólo practica la gente de baja estofa. Porque aquel modelo de hombre libre nietzscheano es hoy un monstruo.

Curiosamente, no hay apenas violencia en estas historias breves. El toro atraviesa las entrañas del torero, el cazador destroza la cabeza del león, el soldado hunde su bayoneta en el cuerpo enemigo. Y sin embargo, la violencia ha sido transformada en un ícono, una imagen estática cargada de sentido y expuesta como algo inherente a la libertad de los humanos (animales bien poco fiables, según opinaba Sófocles; seres repulsivos, según estimaba Freud). Como en una pintura antigua en la que se representa la matanza de inocentes, hay sangre en estas historias, pero poca brutalidad, porque se expone desde la racionalidad de un oficio exacto y artesanal –la escritura- cuyo fin es dar sentido al mundo mediante palabras. Evidentemente, se trata de un fin por completo opuesto a la violencia siniestra, pérfida, perversa, patológica de aquellos que disimulan la violencia, la disfrazan, la usan con fines decorativos, la esconden debajo de la alfombra o tratan de reducirla a un problema burocrático, a un “conflicto” del que pueden sacar beneficios y réditos políticos.

Tampoco son recomendables estos cuentos para leer en la escuela (que, por cierto, en Europa lee al Marqués de Sade), ya que reflejan un mundo exclusivamente masculino y en el que las mujeres aparecen con la dignidad e incluso con la grandeza de un jeroglífico. Es decir, con los mismos problemas y las mismas soluciones que los hombres, como si no hubiera diferencia entre los sexos. Uno no podría recomendar a los adolescentes la lectura de historias en las que por encima de todo se defiende la individualidad, esa tendencia de los humanos que les hace ir libres aunque pertenezcan a naciones, a clubes de fútbol, a religiones, a minorías sexuales o a géneros oprimidos. ¡Hasta los soldados de Hemingway que luchan contra los alemanes son, ante todo, individuos!. No son partícipes de una idea, de un principio político compartido, de una comunidad nacional, religiosa, lingüística, sino que son únicamente sujetos, y sus características sociales (lengua, raza, nacionalidad, ideología, orientación sexual) son del todo irrelevantes.

Por no ser, ni siquiera son solidarios. Y quizás por eso pueden ayudar a algunas personas concretas. Siendo, así, que no están ocupados en salvar al planeta, a las minorías oprimidas, a los animales en extinción, a las lenguas minoritarias o a las víctimas de la guerra, pueden dedicar buena parte de su tiempo a ayudar a alguien, que a su vez puede ayudarles a ellos. Esto se debe a que sus criaturas (los buenos, no los malos del relato), invariablemente actúan impulsados por la sensatez del deseo; es decir, por una pulsión individual y siempre respecto de otro individuo también imposible de identificar con una causa masiva. Para redondear: los personajes de Hemingway tienen la desvergüenza de actuar como si sólo fueran responsables de sus actos ante la inminencia de la muerte, en lugar de responder ante la comunidad, la grey, el partido, la prensa, el pueblo o la humanidad a secas.

Alguien que sólo puede relacionarse con individuos y desde su individualidad es alguien por completo rechazable en el actual marco de moralidad imperante. Hemingway ve en la violencia un motivo para poner de manifiesto el oscuro y doloroso misterio que arrastramos todos y cada uno de nosotros, nuestra irremediable soledad, y que ningún partido, patria, sacerdote o causa jamás podrá resolver, es un escritor negativo, deprimente, pesimista, machista, falocentrista, incorrecto, insolidario y facho.

Visitarlo después de tantos años (como desde la adolescencia) me ha resultado como visitar las ruinas de un mundo bárbaro afortunadamente superado por las democracias occidentales. Y uno puede jactarse ante esas ruinas de pertenecer a otra especie: una donde todos pensamos, actuamos y somos lo mismo.

Por Franco Sampietro