THEMANUEL PUIG AFFAIRE

(La influencia soterrada, acaso desconocida,

que predomina cada vez más en la literatura que se publica)

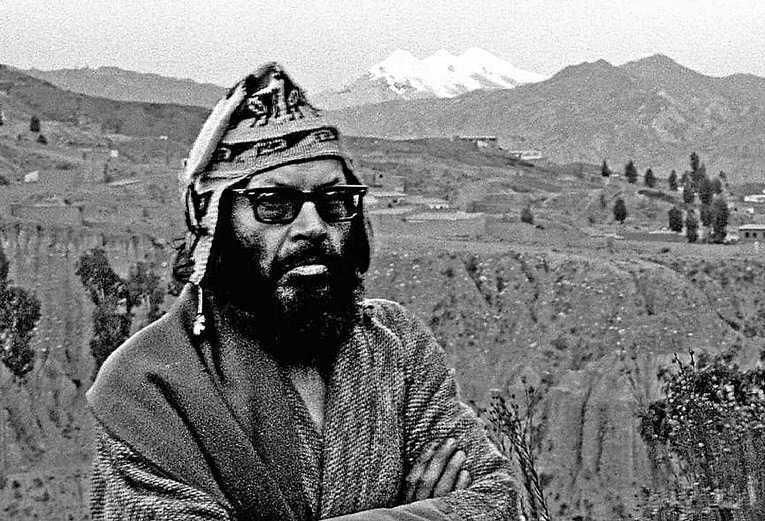

Recorriendo la literatura más publicada, pareciera últimamente estar predominando un interés por las formas lingüísticas de los ambientes populares, un intento por reproducir su habla como hilo conductor del relato. Basta pensar, en Argentina, en el fenómeno apabullante que es César Aira, o epígonos menores como Martín Kohan, Alan Pauls, Selva Almada o Sergio Chejfec; en Bolivia, la influencia indeleble de Adolfo Cárdenas, el paso firme de Alison Speeding o el soplo de aire fresco del tarijeño Marcio Aguilar, último premio Franz Tamayo. Todos ellos, tratan de captar a la mímesis la imitación de voces dentro de un relato que transcurre en un ambiente popular de forma clásica.

Sin embargo, la producción estética de los dialectos sociales fue un descubrimiento de Manuel Puig, quien pareciera recién ahora ser exhumado como arquetipo. Porque bajo el signo de Puig transcurre hoy esta zona de la literatura latinoamericana cada vez más creciente. Eso sí, a contramano de Puig, que creía en la diferenciación fuerte de los mundos morales, las voces de esta nueva escritura vienen de un espacio donde lo que está en ruinas no son los géneros sino esas oposiciones. Las voces son planas no porque sean planos los idiolectos sino porque los sistemas de representación hiperrealistas excluyen esos resquicios por donde se introduce legítimamente la duda sobre la voz del personaje. Sin esas grietas es posible creer todo o dudar de todo.

¿Quién fue Manuel Puig (1932-1990)?, uno de los grandes escritores que ha dado la Argentina, además de ser su primer escritor profesional, incluso anterior a Cortázar, y es un caso que interesa en particular porque se trata de un autor que llega a la literatura desde el cine y porque a su vez sus textos ejercen una poderosa seducción en los cineastas. Lo suyo es una escritura netamente narrativa, que reconstruye sin fisuras el habla cotidiana, la utilización de ciertos procedimientos propios de un guión y la referencia permanente a películas famosas o al imaginario cinematográfico.

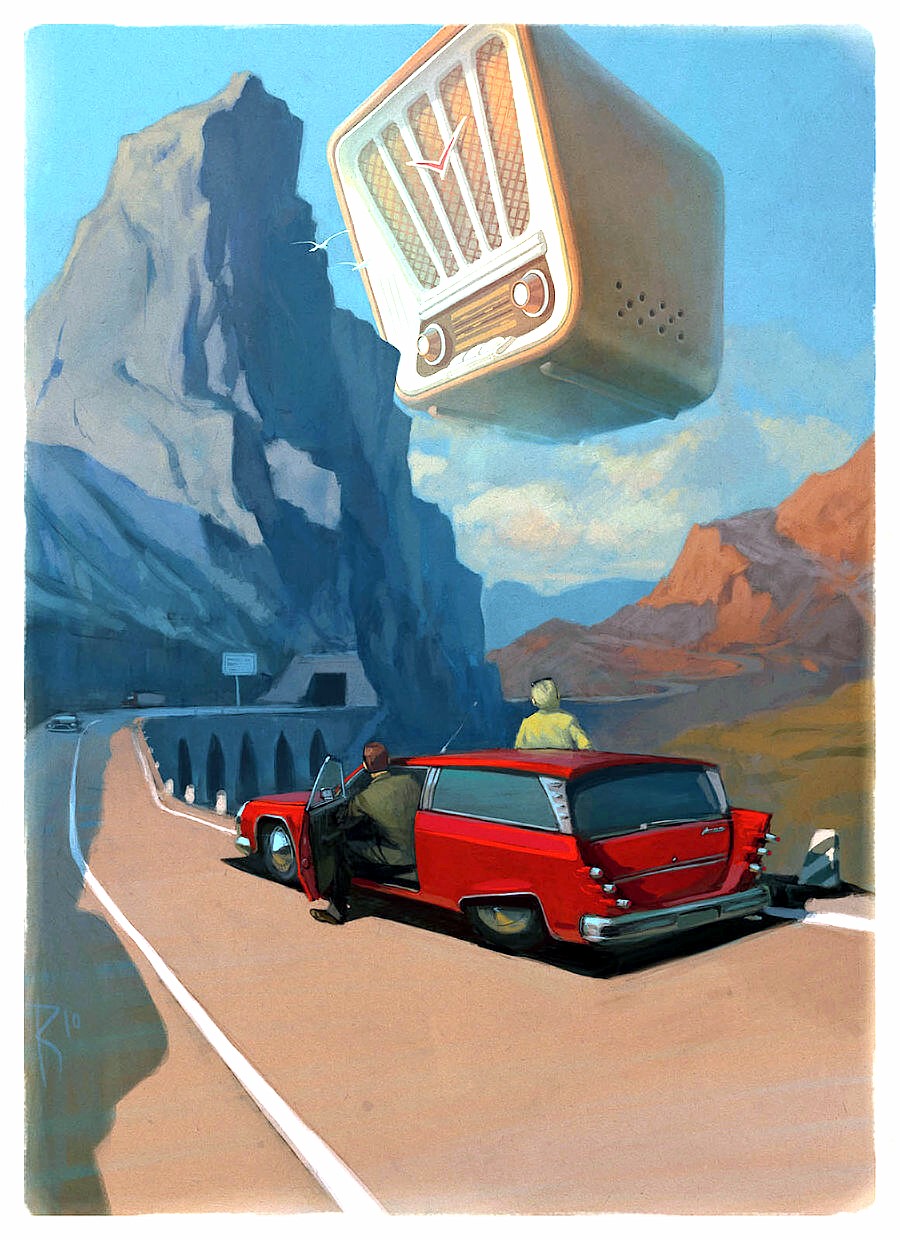

En efecto: su tema por antonomasia es el modo en que la cultura popular educa los sentimientos, y sus escritos, así, engendran un clima en que el cine, el folletín, el radioteatro, la novela rosa, el bolero o el psicoanálisis sirven de molde a la experiencia y definen un estilo en que el relato adopta siempre el punto de vista de los personajes. Esa es la “marca Puig”: ficciones construidas con zonas tradicionalmente ajenas a la literatura, que van desde las necrológicas hasta la confesión religiosa y que produce una suerte de bobarismo documental –un tipo de hiperrealismo- que en su momento superó cualquier gesto de vanguardia: demuestra que la experimentación a ultranza no es contradictoria con las formas populares.

Así lo describe él mismo a través de su experiencia personal de trasladar al papel la voz en off de una tía suya: “Ella sólo tenía banalidades para contar; pero me pareció que la acumulación de banalidades daba un significado especial a la exposición”. El monólogo terminó siendo su primera novela, La traición de Rita Hayworth, y a partir de allí su registro sería una máquina de producir discursos.

Su esencia asimilable lo corrobora el hecho de que tres de sus ocho novelas se llevaron a la pantalla: Boquitas pintadas por Leopoldo Torre Nilson (1974), Pubis angelical por Raúl de la Torre (1982) y El beso de la mujer araña por Héctor Babenco (1984). A la par, la película de Woody Allen La rosa púrpura de El Cairo es un homenaje explícito al novelista argentino: esa muchacha mal casada y fascinada por el cine es típica de Puig. Así lo estima Ricardo Piglia: “El cine plagia el mundo de quien supo encontrar en el cine el modelo mismo de su imaginario” (La Argentina en pedazos).

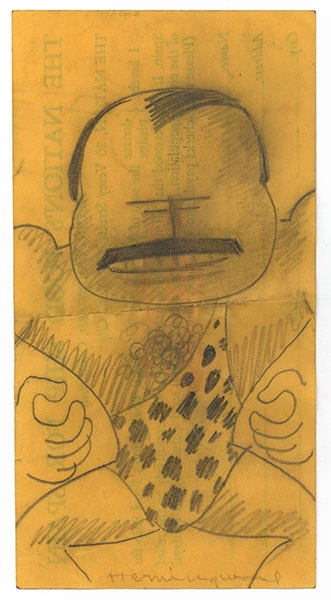

El hecho se justifica: combina los procedimientos más intensos del relato con esa descripción prosaica de envidias miserables, amores intrascendentes, rencores ruines; aporta una sutileza con que el texto observa el pequeño infierno del conventillo pueblerino en una suerte de grotesco que establece una relación directa entre el trazo grueso y la representación de lo vulgar. Así, el esquematismo psicológico de sus personajes es consecuencia de su naturaleza arquetípica: son seres alienados, atravesados por ciertas discursividades sociales difusas pero pétreamente codificadas. Sin embargo, trabajando siempre sobre lo vulgar, lo que hace su signo distintivo es que nunca resulta superficial. En esa línea, The Buenos Aires Affaire es una versión cifrada de su propio laberinto: una novela policial en que un crítico asesino persigue a una pintora que trabaja con restos que recoge de la basura.

Por otra parte, como autor textual ni siquiera interviene sacando conclusiones: sólo se confrontan narraciones con otras narraciones, cuyo texto es un collage no sólo porque se arma con trozos de otros textos, sino por su esencial incompletud; parcialidad que obliga a prestar oídos al conjunto de las voces. Al no haber narrador clásico, apareja la desaparición de la acción como acontecer inmediato y sólo quedan versiones interesadas de los hechos.

Tales versiones se estructuran alrededor de la contraposición entre las series de imaginarios –las formas culturales degradadas- que consumen como evasión sus frustrados personajes, pero esto ni siquiera posee un significado alegórico, sino que refiere a lo real tanto como éste remite al escapismo. Sencillamente: no existe una jerarquía, un centro respecto del cual pueda definirse el sentido metafórico.

Más aún, Puig ni siquiera parodia (entendiendo a la parodia como denuncia irónica de una convención que se ha automatizado), porque eso significaría también un centramiento definido (desde la institución de la cultura consagrada). Su operación es puramente centrífuga (no centrípeta): “Hubo una acción represiva del buen gusto durante siglos (…) Tengo temor de que las formas cultas del arte hayan ejercido una grave represión y de que haya posibilidades fascinantes dentro de las expresiones condenadas y descartadas”. Su estética –o su falta de estética– consiste en la acumulación de materiales desechados. Sobre el espacio saturado de la cultura de masas –convertido en un mosaico resistente y subversivo- Puig edifica un estilo.

Natural, entonces, que para más de un iconoclasta su obra no valga mucho: les parece demasiado simple o incluso fácil lo que hace (simpleza o facilidad, por supuesto, solamente de superficie); y si le sumamos su éxito, queda el cóctel perfecto para disparar la aversión o la envidia. En una entrevista le preguntaron a Borges qué opinaba de Puig, a lo que respondió con una acidez típica: “Sabemos cómo hablan los personajes de Manuel Puig; sería bueno saber cómo escribe”.

A pesar de la insistencia ajena en filmar sus artificios, varios críticos han notado que Puig es infilmable, pues en el film la novela queda reducida a su argumento (una historia sempiterna de rencores, envidias y amores fracasados: en el fondo, lo que menos interesa) y esa compulsión al resumen impuesta por la adaptación le mina la sutileza. En otras palabras, se olvida que el autor es su estilo y que en Puig el estilo es el montaje.

Sabido es que Puig murió enfermo de sida mirando en su casa de Río de Janeiro comedias de los 50´s durante todo el día. Acaso el modo coherente de llevarlo al cine consistiría en armar un relato compaginando fragmentos de viejas películas escapistas, dándoles un orden y una motivación inesperada. Sería como aprender la lección de Manuel Puig: narrar es compaginar con materiales de desecho.

Por Franco Sampietro

Debe estar conectado para enviar un comentario.