Me doy cuenta de que ha madurado en mí

algo que hace tiempo crecía dentro del

bullicio ciudadano: el odio a la civilización,

la burda imagen de gente moviéndose como

locos al compás de ese ruido tremendo.

Ernesto Che Guevara, 1952

Si hay un personaje al que recuerde el Che Guevara, es al Quijote. Y no sólo por sus ansias unánimes de hacer justicia y pelear contra los malos y poderosos sin importar el riesgo, sino porque también es un personaje que se formó desde los libros. Y no desde los libros de marxismo o economía política –que sólo pudo conocer por encima y a la carrera- sino de la literatura de aventuras. En efecto, como escritor, fuera del Diario del Che en Bolivia (cuya importancia radica en ser un documento de la vida en la guerrilla vista desde adentro) el resto no vale nada como producción intelectual: es un refrito de otros autores que tuvieron más tiempo, paciencia y formación en el trabajo de reflexión teórica.

Es que a diferencia de otros guerrilleros que enriquecieron de argumentos las doctrinas profesadas con su ejemplo físico, el Che no fue capaz de legar a la posteridad ni siquiera un perdurable sofisma, a no ser la teoría del foco: un error garrafal de cabo a rabo, y que ni siquiera era suyo, porque estaba ya en germen en Régis Debrais (La revolución dentro de la revolución). La teoría del foco: difícilmente haya una teoría más antimarxista. Fue su única creación teórica personal y fracasó en toda América Latina. Y fracasó porque la lucha revolucionaria sólo puede llevarse a cabo con un poderoso aparato de ideologización y movilización de masas, no con un método tan opuesto como la guerrilla galvanizando a las masas: de ahí que los campesinos de Bolivia terminen denunciando al hombre que fue a liberarlos. De ahí que sus exégetas lo ataquen con un argumento, sin duda válido, que ya había sido enunciado trágicamente por Shakespeare: “todos los locos que, muriendo por el bien, han vivido en el crimen”. De ahí que al Che haya que buscarlo en aquellos lugares de sus textos no manchados de teoría: en sus páginas descriptivas.

Lo suyo era la acción concreta: llevar a la práctica lo que otros apenas eran capaces de soñar. Lo reconoce él mismo: “yo me voy por caminos más largos que el recuerdo”.

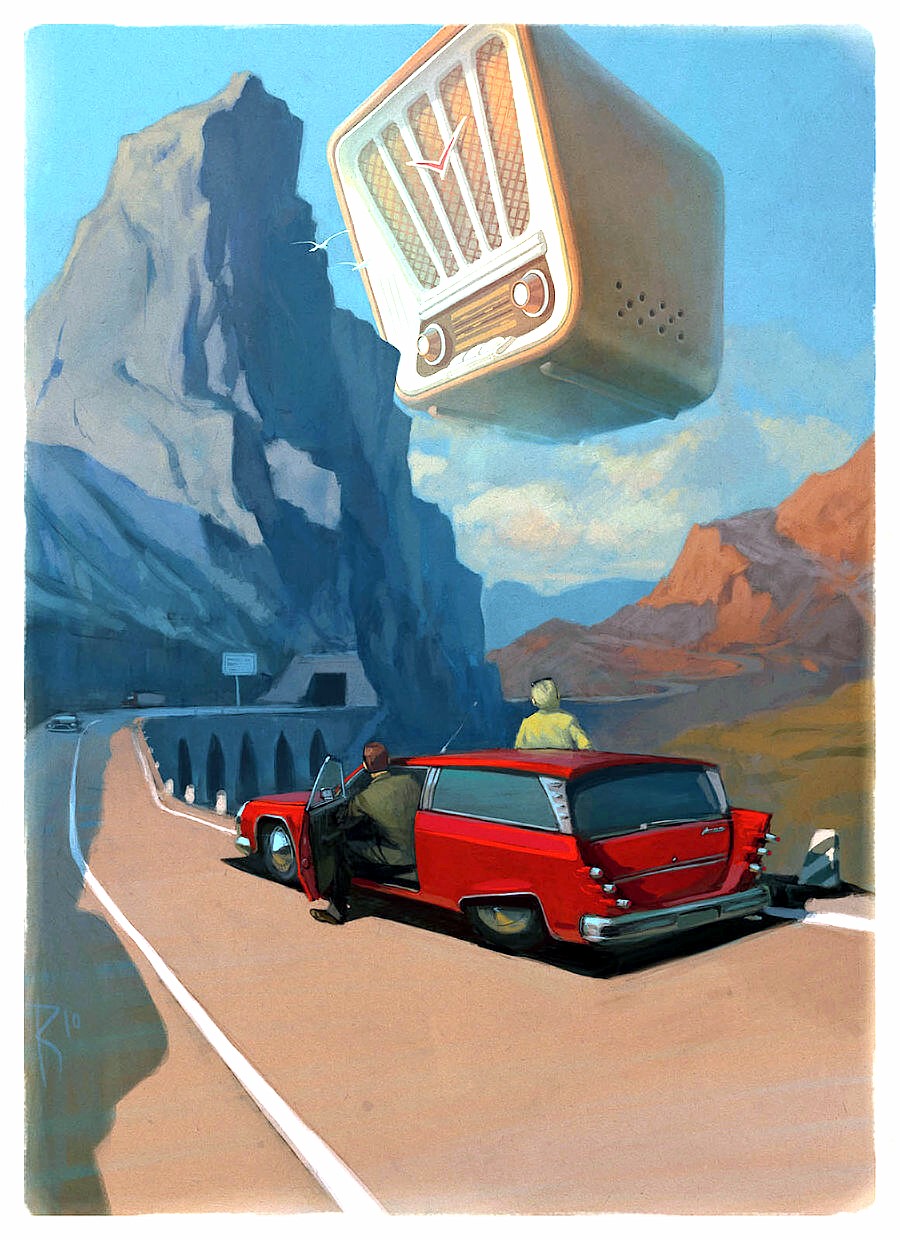

Su vida fue signada por el ímpetu de la desmesura, de vivir la vida como una aventura. Condujo aeroplanos inventados por un tío “loco”, el mismo que buscaba oro como Jack London. Recorrió países en su motocicleta flaca (“devoré kilómetros en ritos trashumantes”, confiesa, y también: “persiste en mí el aroma de los pasos vagabundos”). Pocos más se adentraron tan hondo en el corazón de las tinieblas del Nuevo Mundo (que él interpreta poéticamente como “la noche sorprendida al revés”), descubriéndose a sí mismo en el secreto que la propia tierra caliente le responde a sus íntimas preguntas: “¿Qué fuerza te mantiene más allá de los siglos, viva y palpitante como la juventud?”.

Explorador de ríos amazónicos, fotógrafo de postales mexicanas, vendedor de libros bajo el ardiente sol del trópico, ministro de la revolución, soldado, médico, poeta. Y cuando un alto del camino lo permitía, restañaba las heridas de los compañeros, espantaba dolores leyendo poemas, aliviaba las llagas de la lepra o extraía las caries en la boca podrida del oprobio.

En esta línea, la tesis de Zito Lema es certera en la definición de un destino que se construye a sí mismo, en la mágica decisión de convertirse desde la acción en centro de la propia vida. De colocar a la vida misma en su centro de gravedad para irradiar desde allí, en la palabra y la acción, un intercambio tan indisociable que la lucha se vuelve poética y la palabra combatiente. Así, no es exagerado rastrear en sus lecturas el ideal pletórico de vida –semejante a un Zaratustra de carne y hueso- que progresivamente se abre desde una voluntad infinitamente apasionada: “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Desde una afelpada infancia en las suaves Sierras de Córdoba, Argentina, soñando en las trincheras del patio en convertirse en “un condottiero del siglo XX” bajo la sombra de Dumas, Conrad o Salgari; luego, sumergido en las aguas turbulentas de Rimbaud, De Quincey, Baudelaire: años de adánica búsqueda, ansioso de poseer “lo que para mí era lo más sagrado del mundo, el título de escritor”. La confesión es una clave interpretativa.

Más tarde –ya hecho una suerte de “poeta peregrino”: la frase es suya-, a la vez que estudia en los senderos de América lo que hay de vivo en la piedra, descubre las voces de Neruda, Vallejo, Huidobro, Martí, Guillén, Hernández, que insuflan aires de vida a sus pulmones exhaustos. La posterior fascinación ante los textos de Marx le otorga una cartografía intelectual en la que puede enmarcar un proyecto donde convergen sus convicciones políticas y sus pasiones estéticas en la materialidad de la historia.

Marx empuña la crítica bajo la idea de inversión: la inversión como la transformación del sujeto en predicado y del predicado en sujeto, generando a partir de esa doxa la posibilidad de un mecanismo global del funcionamiento ideal que invierte la realidad sometiéndola a las formas de pensamiento. Ése es el método en el que Guevara concibe su noción del hombre nuevo.

Poco se habla de la materialidad misma de la acción revolucionaria, en la que el Che imprime cada uno de sus actos y se reconoce asombrado hasta el punto de pintar la logística como “la más genuina creación de la improvisación”. Dicho principio de libertad en la afirmación es lo que siempre pone en juego.

Una postal de la revolución cubana: una caterva de soldados inexpertos desembarcan mareados, atacados con afecciones fúngicas, atenazados por la sed y el hambre, portando “nada más que el fusil, la canana y algunas balas mojadas” porque las mochilas se perdieron en los pantanos; “caminando durante interminables horas por ciénagas de agua de mar”, relata el cronista minucioso. Cada noche, en su cuaderno de notas, registra con fruición las operaciones de la guerrilla. Tarea estratégica de plasmar la experiencia en la formulación de tácticas, pero sin renunciar –otra clave- al hecho de enunciar una literatura…que excede lo literario.

No sería exagerado (aunque a muchos no va a gustarle) marcar una conexión con la figura del poeta romántico Lord Byron (que por cierto, puso de nombre Bolívar a su barco): ambos, a su modo, ilustran la advertencia de Jean Austin, que señalaba a las intoxicaciones de poesía como causa de inestabilidad y desequilibrio. Su biografía, sin duda, hubiera entusiasmado a un Oscar Wilde: por La importancia de llamarse Ernesto…

Volviendo a sus escritos, de una economía borgeana, destellan fragmentos de elegancia sobria que narran una poética de la guerra, inclasificable para cualquier género. Sin embargo, esas páginas siguen conmoviendo conciencias, atesoran intensidades. Aún se escucha ese grito desgarrado en la oscuridad de la selva, en la confusión y el miedo de la guerra, con que Cienfuegos reúne a la tropa dispersa: “¡Aquí no se rinde nadie!”.

Bajo el imperativo categórico de ese mandato, el soldado Guevara opta en un momento crucial de las escaramuzas bélicas su íntimo destino. Momento en que debe decidir entre transportar una caja de medicinas o una de munición y elige esta última, sellando su condición de guerrero. Es el momento en que deviene “Comandante”, el mismo que jura más tarde sobre el cuerpo de la vieja cocinera muerta: “tus nietos todos vivirán la aurora”.

Aquella sola gesta de Sierra Maestra le hubiera valido la eternidad; sin embargo, es esa misma pulsión poética, ese “afán de alas en las jarcias” que lo hace bajarse de la rigidez de la instantánea fotográfica para, una vez más, sempiterno, ponerse en movimiento. Antes de venir a Bolivia escribe a sus padres: “otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo”. En esa postrer quijotada –rotunda clave- lo acompañan hasta el fin los libros. Aquellos textos acabarán reventados por la humedad del clima, lo mismo que sus pulmones.

El Diario del Che en Bolivia es uno de los textos más desgarradores que existe, ahí pueden verse la enseñanza y el ejemplo rescatab le del Che Guevara: un hombre que ofrece la vida por una causa. Su derrotero final es crístico; el martirologio –sabemos- hace de los derrotados los triunfadores auténticos. Porque tanto sufrimiento a lo Quijote sólo podía engendrar un mártir, un símbolo eterno de la rebelión contra la injusticia. De hecho, en su mochila fue encontrado, escrito con su letra, un poema de León Felipe dedicado a Cristo: “Tú me enseñaste que el hombre es Dios/un pobre Cristo crucificado como un hombre”. Hablamos de alguien que no ganó ninguna guerra: a diferencia de Castro, que no era un aventurero sino un político, y hasta un socio del Kremlin (algo que el Che le reprocha). Natural, entonces, que se marchara de Cuba.

Increíblemente, en la selva boliviana –mientras a él y sus hombres los derrotan y los cazan como conejos- leía la Fenomenología del espíritu. El hecho sin duda marca un símbolo: el del terrible fracaso de las guerrillas latinoamericanas, vanguardistas, arrogantes, solitarias, de espaldas al pueblo embrutecido.

En su Diario de guerra describe en una par de líneas la relación con el enemigo: “estamos rodeados por 2.000 hombres en un radio de 120 kilómetros, y se estrecha el cerco, complementado por bombardeos con napalm”. Ese dato lo desliza el 28 de marzo de 1.967. Desde ese día hasta el 28 de octubre del mismo año, el Che junto a veinte desesperados –como en los más desaforados inventos de la imaginación poética-, resiste.